什麼是思考型任務?

在生活或工作中,有些任務需要的不是「整理資訊」而是「思考」。

這些任務通常會有幾個特性 :

- 問題尚未明確,需要逐步釐清

- 思考過程需要累積資訊與觀點

- 目標可能隨時間變動

舉例來說,例如:「2025 年的工作目標」就是一個很好的例子,這種題目通常不會在紀錄當下就有明確的結論,而是會隨著時間推進、累積思考,才能逐漸釐清方向。

因此,我們該如何記錄這些思考過程,讓筆記真正發揮輔助作用?

為什麼一般筆記方式無法幫助思考?

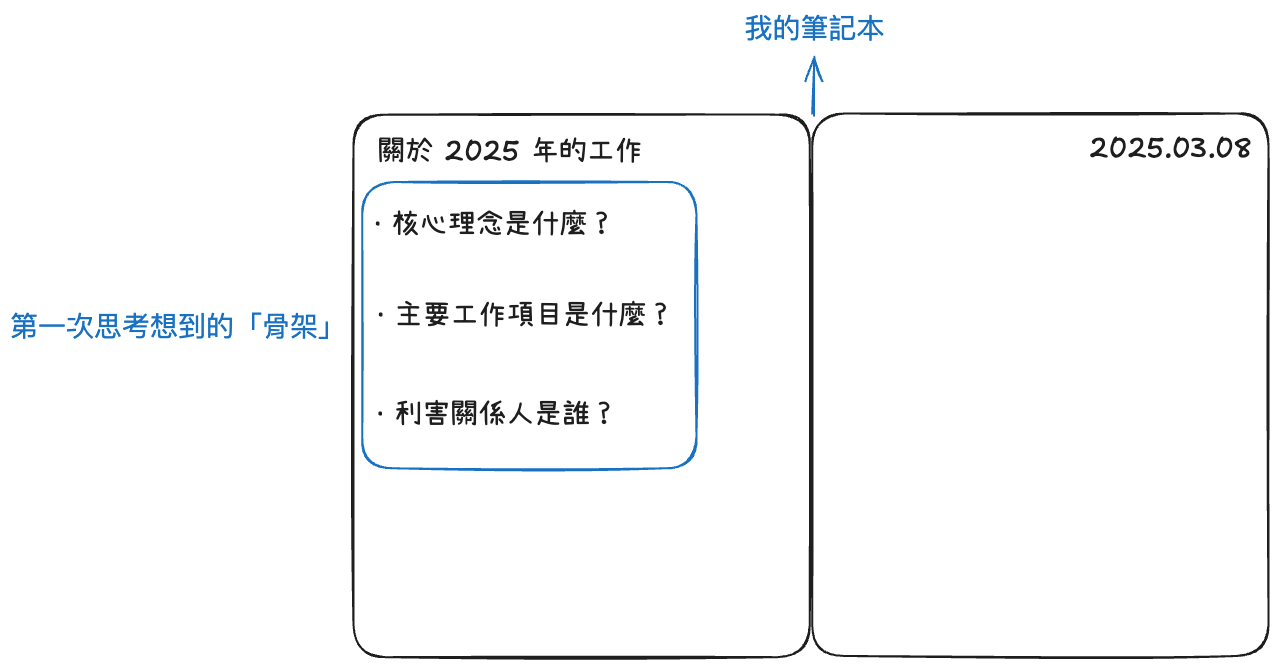

過去當我在進行思考時,我會在初期嘗試構建「骨架」,期待自己「在後續的思考中,慢慢地將內容填充至骨架中」。

以思考「2025 年的工作目標」為例,我會在第一次思考時,列出幾個重點:

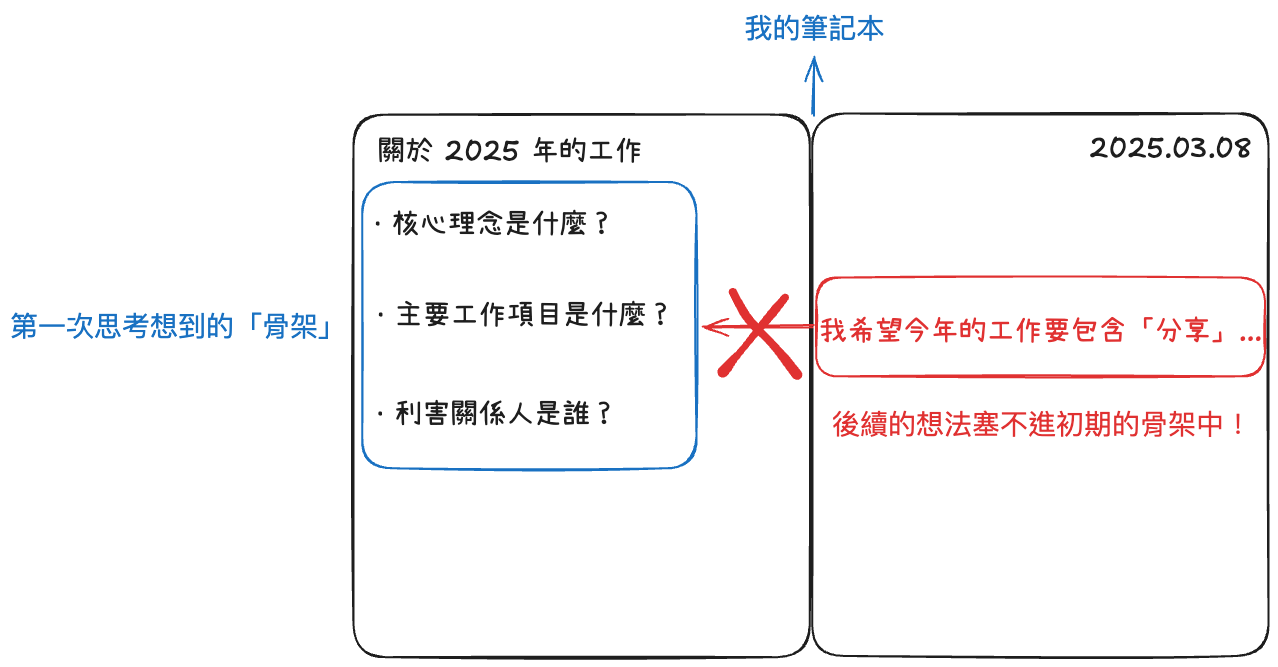

但這種做法容易在後續思考時遇到一個問題:

後續的思考內容無法填入初期的框架

舉例來說,某天我突然意識到:「我其實很喜歡教學,或許今年應該把重點放在『分享』。」但這個想法似乎無法直接放入原本的筆記架構,導致筆記變得凌亂,甚至影響我的思考流程。

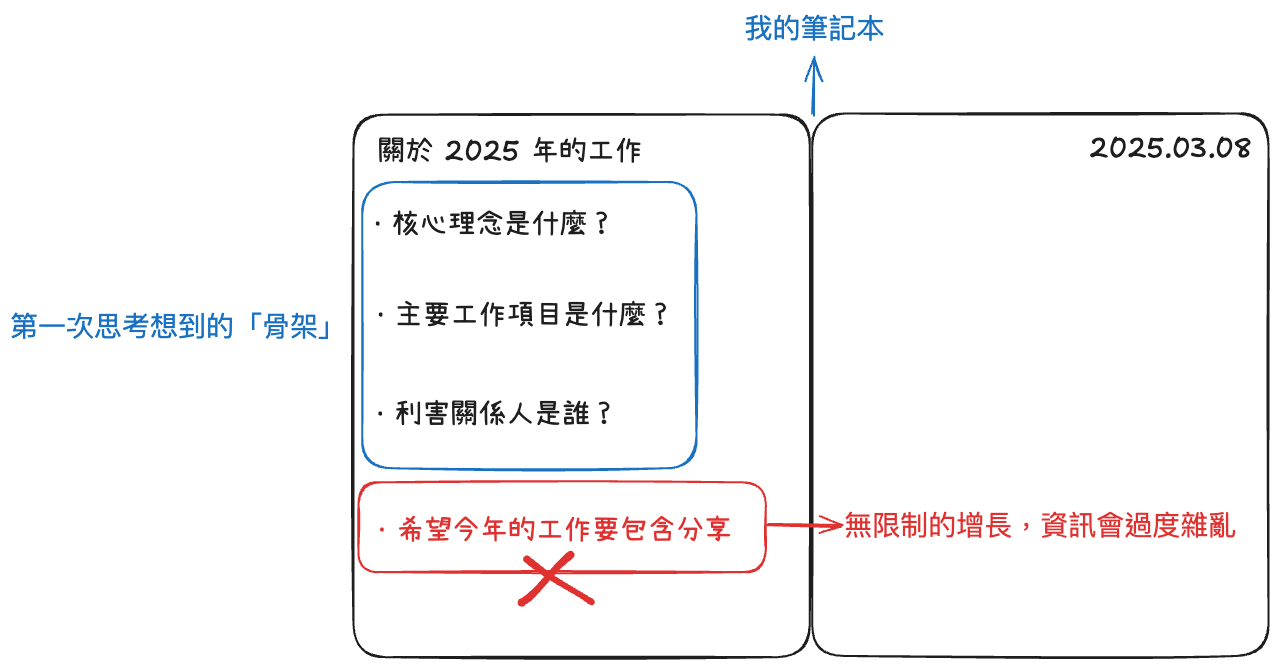

如果我另外紀錄,則筆記內容會無限制的擴展,最後失控。

這種情況的根本原因在於:

- 思考的過程本質上是動態的,框架應該適應變化,而不是限制思考。

- 在初期,我們通常無法一開始就決定最佳的架構,因為我們還在探索。

讓筆記真正輔助思考的兩個關鍵

經過多次嘗試,我發現輔助「思考」的筆記,與單純「整理資訊」的筆記截然不同。

「思考型筆記」有兩個關鍵原則 :

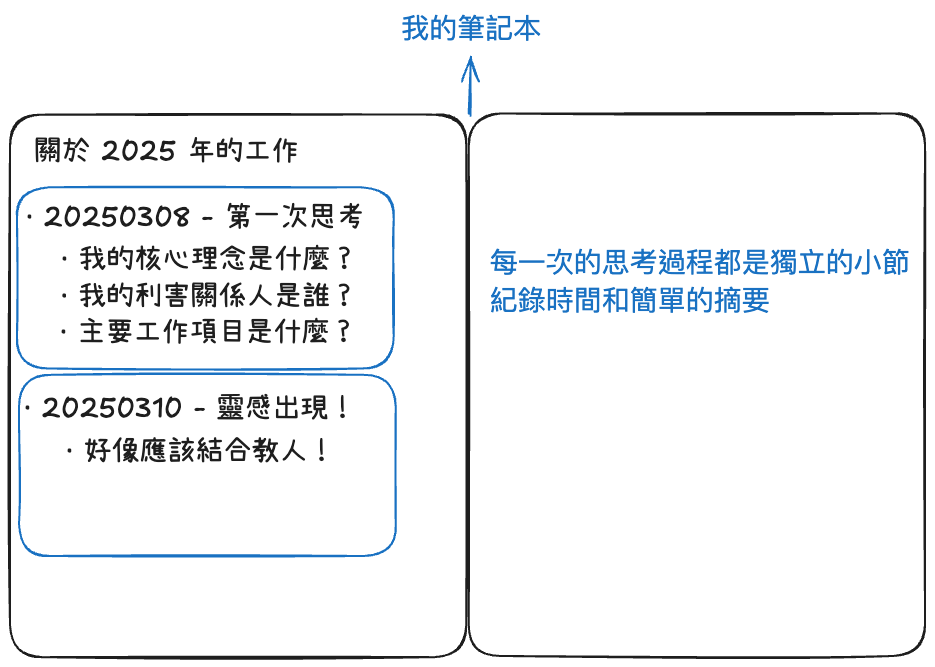

1. 讓每次思考成為獨立的「探索紀錄」

當我們在思考一個尚未明確的議題時,每次的思考都會因為時空背景、個人感受等因素,而有不同的關注點。

因此,應該將每次的思考獨立記錄,而非試圖將所有內容填入固定的骨架。

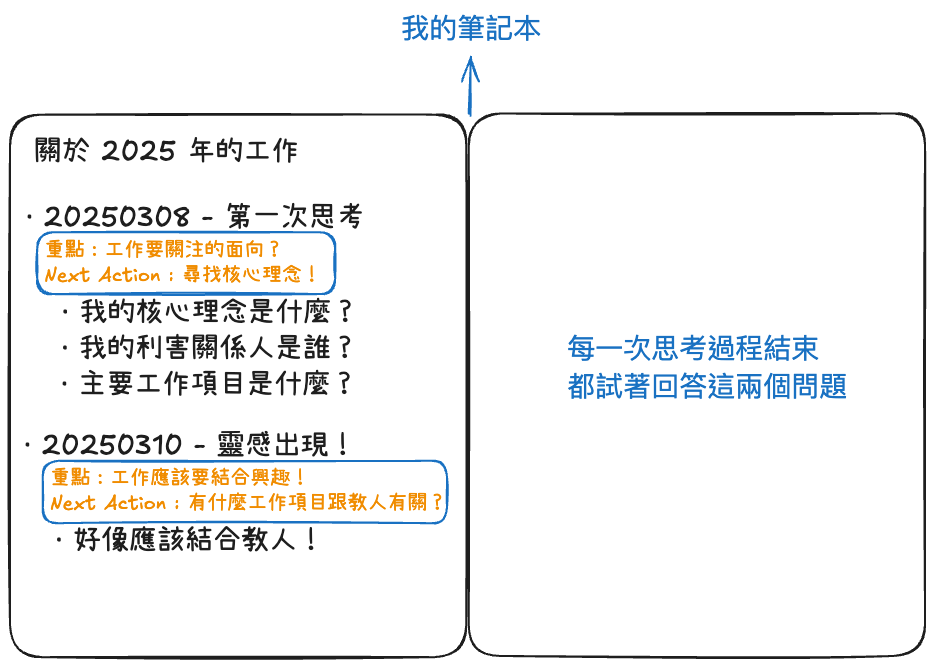

具體來說,我會把每一次的思考過程,當作筆記中獨立的一節,透過時間戳記來區隔 :

這樣做的好處是:

- 避免過早設定框架,限制後續的發想。

- 讓筆記更靈活,允許新的觀點自然發展。

- 清楚追蹤思考歷程,看到自己如何逐步形成完整的想法。

2. 結束思考前,為未來的自己整理方向

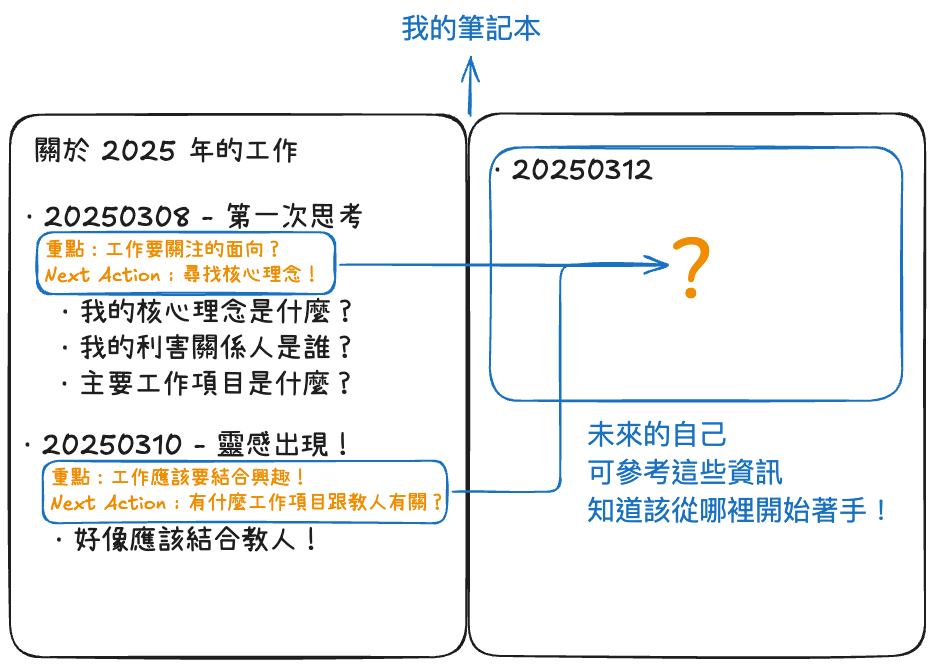

獨立的小節記錄方式,確保了筆記的靈活性,但若缺乏整理,仍可能變得雜亂。

因此,在每次思考結束時,我們可以額外附加上兩個資訊:

- 這次的核心想法是什麼? (用一句話概括這次思考的重點。)

- 我的 Next Action 是什麼? (記錄下一步行動,以利下次延續思考。)

這個方法來自於我喜愛的 Youtuber Ali Abdaal 在 How I Manage My Time - The Triage System 影片中提到的「The Ward Round Protocol」,核心概念是:

當我們結束一次思考,準備切換到其他任務時,應該先為「未來的自己」整理關鍵資訊,使下一次回到這個主題時,能夠迅速進入狀態,而非重新摸索。

這種筆記方式帶給我什麼改變?

實際採用這種筆記方式來輔助思考後,有幾個感受特別強烈:

- 「累積」帶來的「踏實感」:隨著小節的增加,我可以清楚地看到自己如何一步步建立想法,而非陷入零碎的筆記堆中。

- 思考更有方向:透過每次整理重點與 Next Action,下一次思考時,能更快進入狀態,避免思考中斷後的資訊遺失。

- 允許思考的演化 : 不在受限於最初設定的框架,而是讓筆記配合我的思緒演進。

總結

在長期思考與規劃類型的筆記中,試圖一開始就建立完整的框架,往往會限制後續的發展。更有效的方式是:

- 將每次思考獨立記錄,讓筆記更靈活。

- 結束時整理核心重點與 Next Action,確保未來的自己能迅速接續思考。

這樣的筆記方式,不僅能更好地輔助思考,也能帶來更清晰的進展感,讓長期專案更易於管理。

針對「思考型任務」,你有自己的筆記方式嗎? 歡迎留言分享,或是來信交流!

About Byte & Ink

我會定期在部落格分享不同主題的文章,目前包含:

- 職涯心得

- 個人成長

- 筆記軟體 - Obsidian 教學

- 技術相關 (

K8S,DevOps,軟體測試…)

如果你覺得內容有幫助,歡迎你點此訂閱我的文章,你的訂閱會帶給我更多動力,持續分享有意義的內容!

感謝你的閱讀,我們下次見!