是接納,還是勉強自己樂觀?

前陣子因緣際會下,接觸了 REBT (理性情緒行為療法),過程中讀了《讓自己不再焦慮》這本書。書中介紹了 REBT 的核心精神,其中有個概念讓我特別印象深刻:無條件地接納自我。

剛看到這個概念時,我心裡浮現的第一個念頭是 :

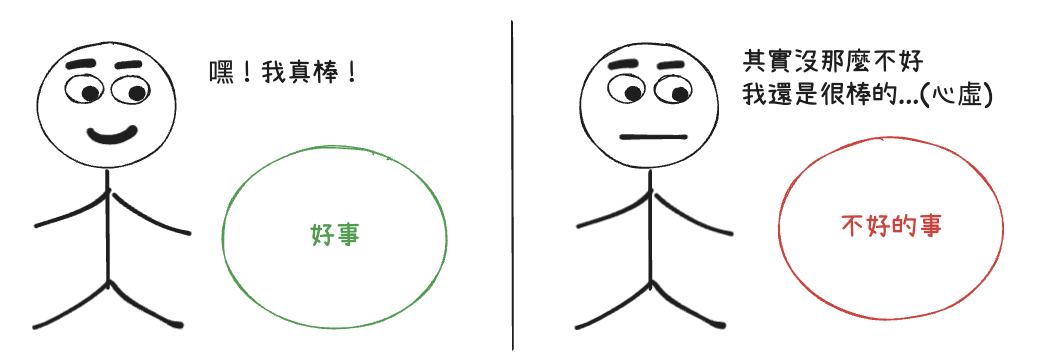

是不是在催眠自己,要永遠正向思考?

是不是只要做了什麼好事,就要大力讚美自己;遇到挫折或是錯誤,也得努力「轉念」,把壞事想成好事,好像不管發生什麼,都要想辦法讓自己好過一點。

但現實是,每當我嘗試這麼做時,內心總還是會冒出另一個聲音:「這件事你就是沒做好,你搞砸了。」

(圖片:就算試圖轉念,內心深處還是會有心虛或違和感浮現。)

(圖片:就算試圖轉念,內心深處還是會有心虛或違和感浮現。)

所以當我讀到書中對「接納自己」的解釋,才發現它和我原先的想像完全不同,也因此留下了深刻的印象。

一件事的「好壞」,取決於你當下的目標

我們在生活中很容易替事情貼上標籤:認真工作是「好」的、耍廢躺平是「不好」的。

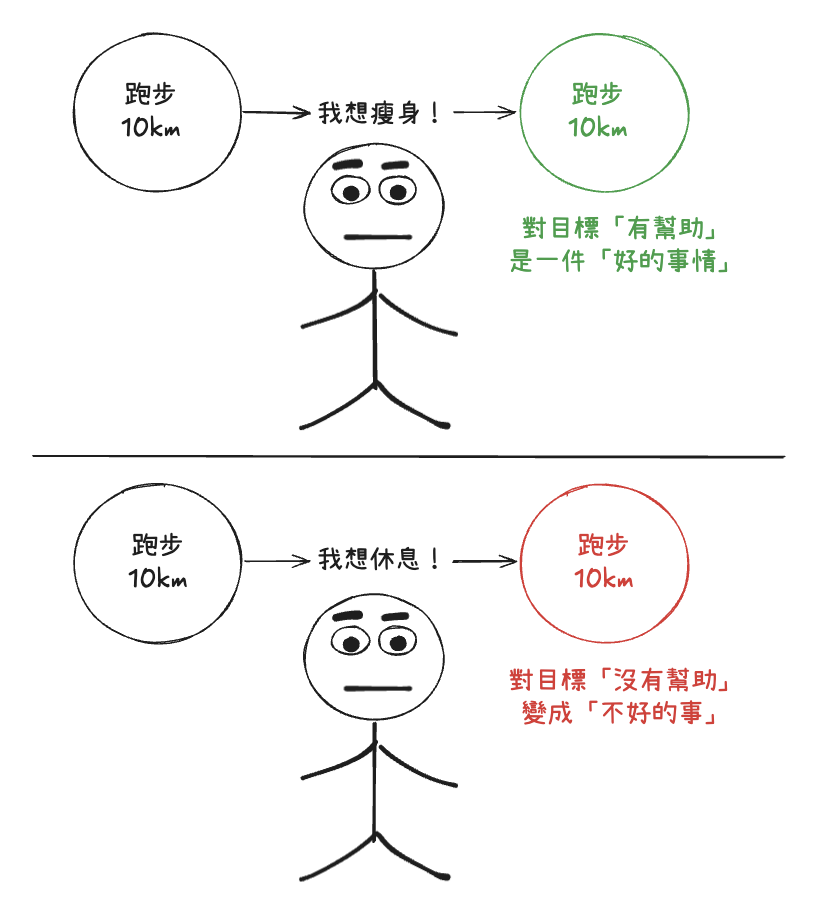

但事實上,這些行為本身是「中性」的。「好」或「不好」取決於我們當下所設定的目標。

舉例來說:當我的目標是「減重」,那麼「每天慢跑 10 公里」就是一件對我有幫助的「好事」。但如果我因為感冒必須休息,此時的目標會轉變為「好好休養」,那麼同樣的行為,反而成為不利於目標的「不好的事」。

也就是說:

事情的價值不是絕對的,而是與目標綁在一起。

我做錯了什麼,不等於我就是錯的人

理解「行為的價值來自目標」之後,下一步,是意識到:

- 我們「可以」根據事情對目標的影響,來定義它的好壞。

- 但我們「不需要」因為這些事情,影響對自身的評價。

當我沒去跑步,我可以承認對於「目標」是「減重」的我來說,這不是一個「好」選擇,卻不需要因此評價自己是「懶惰」、「不自律」、「沒用」。

劃定這樣的分界,對我來說很重要。因為我們常常把「做得好」等同於「我很有價值」,把「做不好」連結到「我不夠好」。

但實際上:

行為可以被評價,但我做了什麼、沒有做什麼事,與我自身的價值是無關的。

我們每天都在做選擇,有些決定恰當、有些則不夠好,這些都是可以反思的行為,但不等於自己的價值要跟著上下起伏。

我很喜歡書中這句話:

“大家最好拒絕為自己打整體分數,我們永遠都不會是好或壞的人,只是會做好或壞的事。” - 《讓自己不再焦慮》

接納自己,不是自我讚美,而是停止打分數

從這個角度重新看「無條件自我接納」,我才明白:並不是要我們不停肯定自己「我很好」、「我值得被愛」,也不是拒絕看到錯誤。

而是:

即使我沒有做得很好,也不需要用這些表現來衡量自己的價值。

我們都會有不夠理想的時候,但那並不代表我們就是「不好的人」。

如果你也總是對自己太嚴格,願這篇文章,能是你我練習放下評分的起點。

謝謝你的閱讀,我們下次見!

About Byte & Ink

我會定期在部落格分享不同主題的文章,目前包含:

- 職涯心得

- 個人成長

- 筆記軟體 - Obsidian 教學

- 技術相關 (

K8S,DevOps,軟體測試…)

如果你覺得內容有幫助,歡迎你點此訂閱我的文章,你的訂閱會帶給我更多動力,持續分享有意義的內容!