讓自己不再焦慮

你是個容易焦慮的人嗎?

身為一個「計畫控」,過去的我總習慣對還沒發生的事情預作規劃,事情必須依照「預期」進行,才會帶來安全感。久而久之,我卻失去了面對未知的勇氣與彈性。對於沒做過、無法預測的事情,我常常感到焦慮。

前陣子因為一些情緒上的挫折,我開始了諮商的旅程。諮商師推薦我這本書,讀完後覺得對我個人幫助很大,特別整理了一些有感的段落,希望也能帶給你啟發。

這本書在談什麼?

這本書從「REBT」— 理情行為治療 (Rational Emotive Behavior Therapy) 出發,核心觀點是:

讓你陷入痛苦的不是事件本身,而是你看待逆境的方式。

換句話說,外在事件本無所謂「好」或「壞」,真正影響我們的,是自己的想法、感受與行為。它們決定了我們是做出有益的準備,還是陷入有害的焦慮。

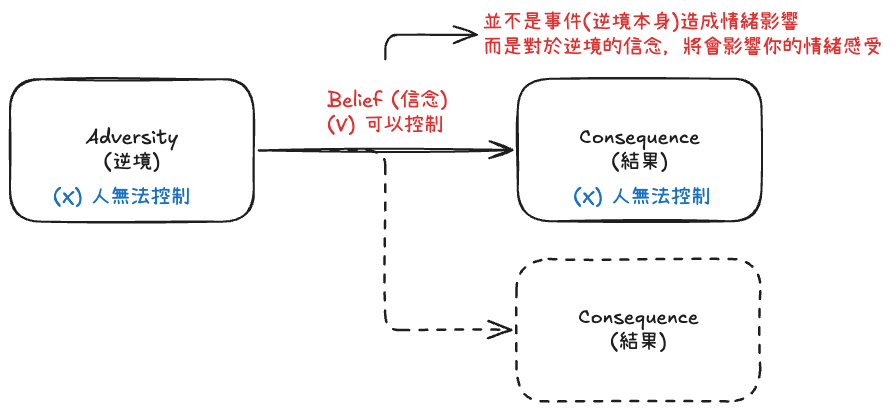

這個概念可以透過「ABC 框架」來描述:

當逆境 (Adversity, A) 發生時,人真正能掌控的是信念 (Belief, B)。信念會引導我們的情緒反應與行為結果 (Consequence, C)。

從上圖中,可以發現,其實「逆境」和「結果」都是我們無法控制的,真正的關鍵在於:

你如何和自己的信念系統 (Belief System) 進行溝通?

情緒困擾,多源自非理性信念

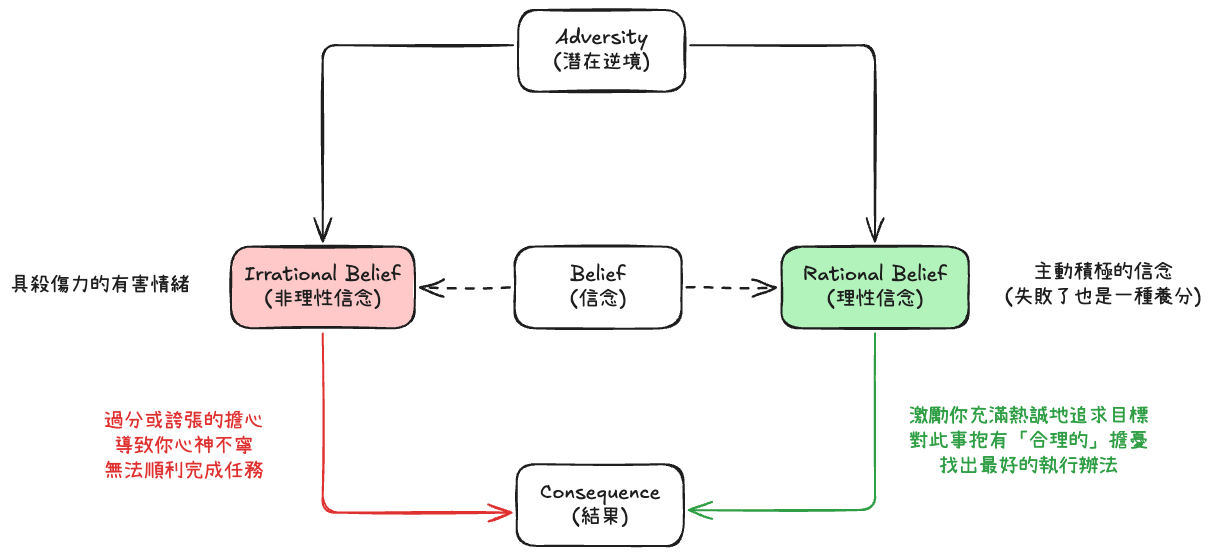

當逆境發生時,信念大致分兩類:

- 理性信念:帶來的是健康的失望與挫折感。這些負面情緒能驅使我們重新審視現況並採取行動。

- 非理性信念:過度放大的情緒,會造成心理上的負擔。常與「必須」、「絕對」等字眼綁在一起,例如:

- 我絕對撐不過去。

- 我必須成功,絕不能失敗,也不能被否定。

每個人在面對逆境時,都有機會產生「理性信念」與「非理性信念」。

情緒困擾通常與這些「非理性信念」密切相關。信念越僵硬,焦慮也越強烈。

識別並駁斥非理性信念

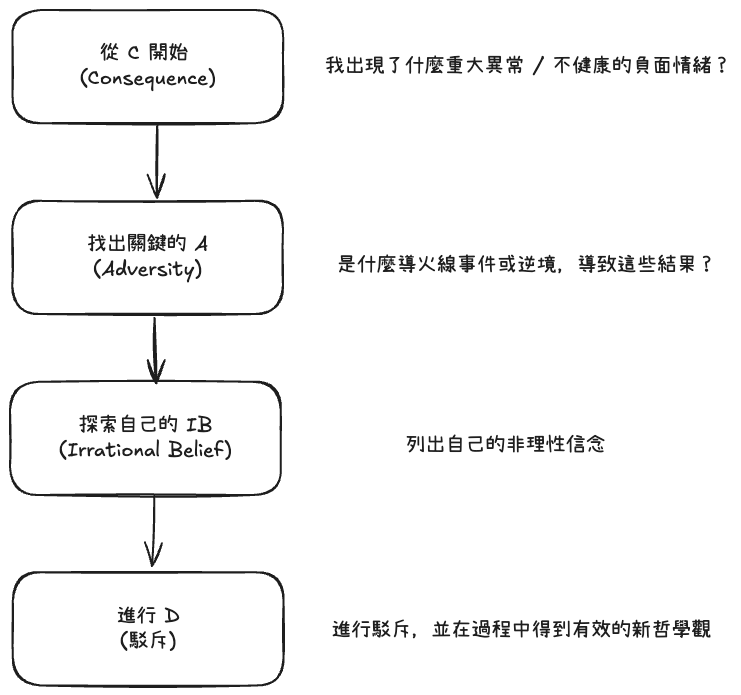

了解基本的概念後,該如何應用呢?

我們需要練習「識別」出自己的「非理性信念」,進行「駁斥」,將其轉換為「理性信念」。

識別非理性信念

可以留意自己的信念中,是否出現了下列的字眼:

- 絕對必須

- 應該

- 應當

- 其他要求

以我為例,我發現自己的一個非理性信念是:

「我和身邊的人絕對不能有不好的情緒。」

這樣的信念,讓我非常容易「討好他人」。

在工作中,即使遇到不合理的事,也會因為不想破壞團隊和諧而選擇沈默,最後讓自己陷入內耗,變成連自己都不喜歡的「老好人」:不但自信低落,接受你好意的人們也漸漸不再尊重你的價值與時間。

進行駁斥

在我們識別「非理性信念」後,可以透過「駁斥」來將其修正為「理性信念」。

書中介紹了三種駁斥的方式:

1. 實證型駁斥

對於自己的非理性信念,可以試著詢問:「證據在哪?」

- 為什麼這件事情「必須」發生?

- 「必須」這麼做的證據在哪裡?

2. 邏輯型駁斥

對於自己的非理性信念,可以試著詢問:「關聯在哪?」

以有邏輯的方式,尋找「非理性信念」的關聯,確定信念及衍生的信念之間,是有具體的關聯性的。

我很喜歡書裡面提到的一句話:

“你的希望與渴望是合理的,但你並非「絕對需要」那些你渴望的事物。”

我渴望身邊的人都能有正向的情緒,但就算今天有不愉快的情緒產生,世界也不會因此崩塌,我也不會因此毀滅。

3. 務實型駁斥

對於自己的非理性信念,可以試著詢問:「我能得到什麼?」

實際去思考這樣的信念,最終能帶給自己什麼?自己會變得更快樂或更悲慘?

轉化為理性信念 (新哲學觀)

透過「駁斥」,我們可以試著將「非理性信念」轉換為「理性信念」。

透過駁斥,我把原先的非理性信念:

「我和身邊的人絕對不能有不好的情緒。」

轉化為:

「我允許不好的情緒存在,但我偏好讓身邊重要的人獲得支持。」

重點在於:讓自己保持「偏好」的心態,盡量不要升級成「必須」或是「要求」。

這讓我聯想到:我很喜歡的一本書 高效原力: 用愉悅心態激發生產力, 做更多重要的事 提到:

“「必須」是一種帶有強迫性的語言,會讓你感到無能為力;「選擇」則是一種帶有肯定的語言,能讓你感覺自己充滿力量。每當你覺得自己必須做某件事時,請再想一想,你的選擇是如何把你引領至這一刻的?有沒有辦法把「必須」變成「選擇」?”

光是把「必須」換成更有主動權的詞彙,就有助於自己的心理健康。

練習無條件接納

這本書給我的另一個收穫是「接納」:無條件地接納自己,也接納他人。

我在無條件地接納自己中提到接納自己的關鍵在於:

行為可以被評價,但一個人的價值並不取決於他做了什麼或沒做什麼。

而在面對他人時,該如何練習「接納」呢?

書中的描述讓我十分有感,每當我感到憤怒,都會出現一種矛盾的心態,我想發脾氣!但又會擔心…

- 我對他人行為的判斷真的正確嗎?

- 我對他人會不會過於嚴厲?

- 我這樣亂生氣,是不是代表我就是個卑劣的人?

我很喜歡作者的建議:

試著練習「接納罪人但不接納罪行」。

我的理解是:對事不對人。當我能區分是「某個行為」引起了情緒,而不是對人本身的否定,就能在表達情緒時保持坦誠,而不必過度擔心會傷害關係。

走在路上的每一步,都算數

情緒與信念不會因為讀完一本書就立刻改變,但只要願意開始覺察、練習識別和駁斥,我們就已經踏上了不同的道路。

或許你也正在經歷焦慮、掙扎,我想告訴你:這些感受並不代表你有問題,而是生活在提醒你

也許某些非理性信念正卡住了你,這正是一個重新理解、練習調整的契機。

給自己多一點耐心,也給他人多一點理解。當我們允許情緒存在、練習用更溫和的方式看待自己和他人時,勇氣和彈性就會慢慢長出來。

謝謝你的閱讀,我們下次見!

About Reading with ML

這篇文章屬於 Reading with ML 系列,每次讀完一本書,我都會挑幾個最打動我的片段,分享它們與生活、工作的連結。

這些文章不是完整的書摘,而是希望能給你帶走一個新的觀點,或一個能實際嘗試的方法。

如果你喜歡這樣的內容,歡迎訂閱我的文章!,一起探索更多書裡的思考與啟發。