從個人擴散到團隊

2024 年時,為了摸索如何進行 Code Review,我在〈成為更重視 Code Review 的工程師〉 整理了一些準則及概念,對我自己幫助很大。

但 Code Review 要發揮真正的價值,必須是整個開發團隊共同參與。我因此開始嘗試在團隊內推廣這樣的文化。一年過去,我很滿意團隊在 Code Review 上的變化,也在過程中體會到許多過去沒想過的「開發快樂」。

今天這篇文章算是續集,我想進一步談談在「團隊」中推動 Code Review 文化的經驗與心路歷程,希望能對正在摸索的團隊,或是想改善 Code Review 文化的 Evangelist 有所幫助。

Code Review 是合作系統,而不是規範

許多人把 Code Review 視為「規範」或「審查」,這樣往往會帶來壓力,讓人卻步。

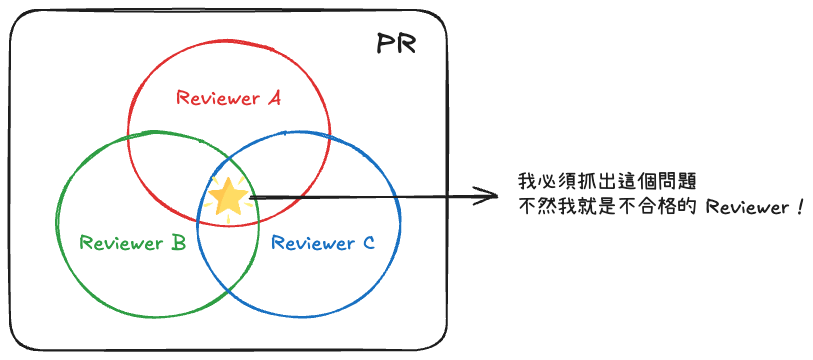

我以前在 Review 程式碼時,常常想:

如果我按下 Approve,結果後面有人挑出問題,是不是代表我沒看仔細?

這種心態會讓 Code Review 變成一場競賽:誰能先挑出錯誤,誰就比較厲害。

後來我轉換了觀點:Code Review 更像是一個「合作系統」。

每個工程師因為經歷、特質、踩過的雷不同,因此對某些「面向」會特別敏感

Code Review 正是要善用這種個體差異。

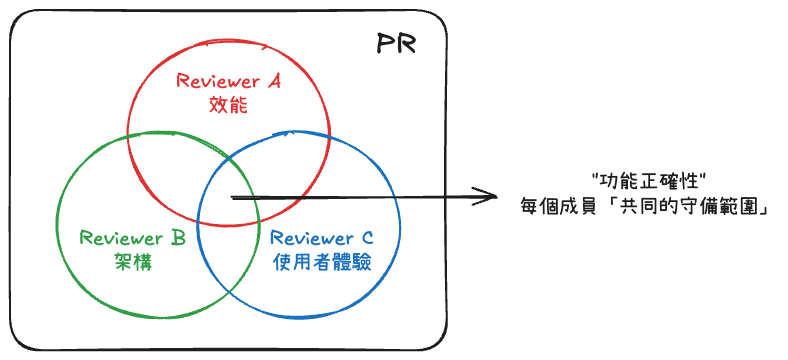

以我們設計 CI/CD Pipeline 的團隊為例,一份同樣的程式碼,解決同樣的問題,但是:

- 有些人特別看重「架構」,希望未來不會疊床架屋。

- 有些人喜歡「效能」,希望 Pipeline 的執行時間越短越好。

- 有些人則關心「使用者體驗」,希望Log 呈現要精準、有效。

這些差異並不是弱點,而是團隊構建出的集體優勢:

每個人共同確保正確性,同時就自己感興趣或擅長的領域給予建議。

當我按下 Approve,其實是說:「從我的角度看起來沒有問題。」而其他人仍能補上我看不到的盲區。這樣的互補,正是 Code Review 的價值所在。

從討論中形塑團隊的品質標準

你如何定義一段好的程式碼呢?

在推動 Code Review 文化的過程中,我最喜歡的一點是:

我感覺到團隊正在凝聚對於「好」的共識。

我原本特別在意「使用者體驗」,但因為夥伴們在 Review 時經常關注「架構」,我也養成多留意這部分的習慣。同樣地,其他人也會因為我對於「使用者體驗」的堅持,逐漸把這一塊納入考量。

換句話說,Code Review 不只是降低失敗風險,更是一個持續的對話機制。不同觀點互相影響,最後凝聚成團隊對於「好」的共識。

一定要是主管才有資格推動 Code Review 文化嗎?

當初我也曾猶豫過:

我夠格嗎?我算哪根蔥來改變這樣的流程?

在一次分享中,Team Lead 給了我一個深刻的回答:

「不必靠 Team Lead 發起,但需要 Team Lead 的支持。」

這讓我意識到:推動文化其實也是一種 “Influence without authority” 的練習,即便沒有主管頭銜,你仍然可以用信念、行動和影響力,去改變一個流程。只不過,若要走得久,還是需要主管的認同與資源支持。

(註:“Influence without authority” 的概念是我從 vgod 的文章 - 〈軟體工程師的修煉與成長 (6) — 換團隊 x 2〉" 中獲得的啟發,非常推薦各位去閱讀系列文章。)

舉例來說,我們在例會中固定留一個時段,專門檢視這段時間的 Code Review 狀況:有沒有阻礙?能怎麼排除?要把這樣的資源切進工時,就必須獲得主管的支持。

對於 Evangelist 而言,推動文化靠的不是「職權」,而是信念和持續的行動。但仍需要和主管維持同一陣線。我認為 1 on 1 是和主管交流時非常重要的工具,可以藉此說明為什麼值得投入、這些成本如何帶來效益,就能換來更多理解與協助。

(如果你對進行 1 on 1 感到陌生,可以參考我的另一篇文章 - 〈每個月和主管 1 on 1,半年後帶給我什麼樣的啟發?〉)

落地的關鍵:減少阻力、保留彈性

說到如何讓 Code Review 真正落地,我覺得最重要的就是降低阻力。以下分享幾個我們在團隊內實際踩過的點。

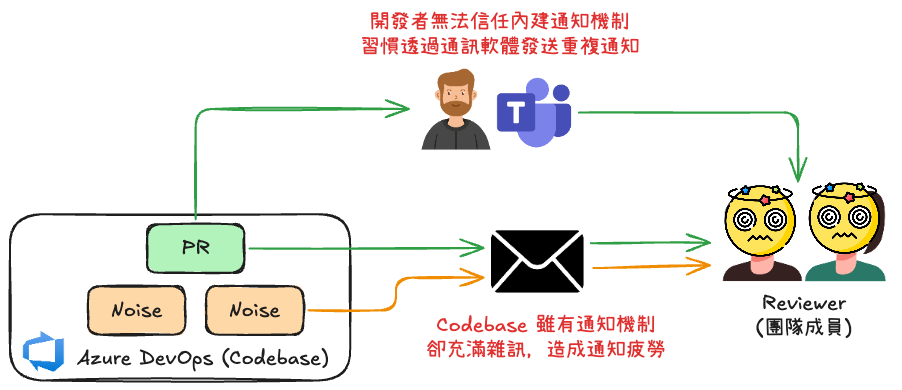

清理雜訊:建立單一通知鏈

我們遇到的主要問題是「通知疲勞」:成員每天會收到大量 Azure DevOps 的通知信,多數其實是雜訊(其他團隊的 PR、狀態更新),導致所有人都習慣性忽略。

當開發者因為 Reviewer 的通知疲勞,造成 Response Time 上升時,只好透過其他管道 (例如 Teams 聊天室) 發送重複的 Link,進一步加劇疲勞。

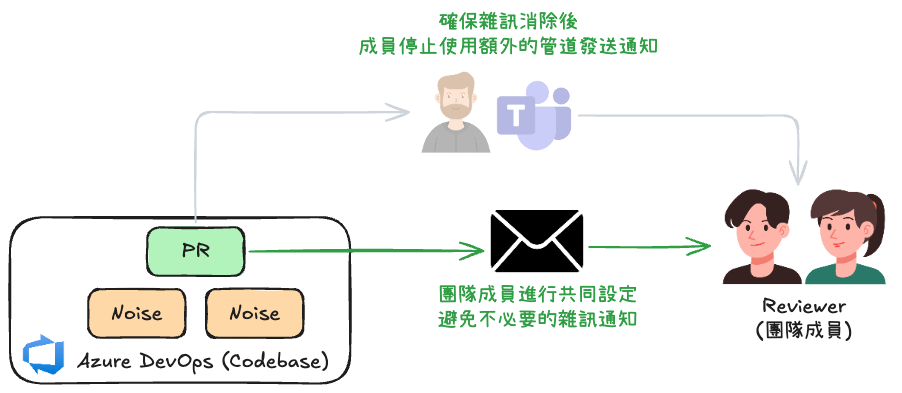

我們的做法是刻意限縮通知管道:

- 先讓全體成員一同檢視 Azure DevOps 的通知設定,排除不必要的雜訊,只保留真正需要的通知。

- 在通知機制確定有效後,進一步要求成員避免使用其他渠道發送通知。

原因很單純:一旦討論從 PR 跑到其他聊天室,脈絡和認知就會分散。

這樣做的好處是:即時有人錯過當下討論,也能在 PR 裡追蹤完整脈絡,發揮「非同步溝通」的效果。

學會放手:不要讓 PR 卡死

另一個常見的阻力,是大家覺得 Reviewer 的建議「都要改完」,才能讓 PR 過關。剛開始時,我也有這種心態,結果就是 PR 生命週期拉得很長,功能很難 Deliver,開發者的成就感也隨之下降。

後來我們在團隊內練習一個觀念:提出 Comment,不代表一定要馬上解決。

如果不是緊急或核心的問題,可以在 PR 裡說明後,另外開一張 Ticket 留待後續處理。(關鍵是必須持續追蹤,而不是敷衍了事。)

這樣既不會忽略建議,也能確保開發進度不中斷。

而這樣的概念不只是 Developer 要有,Reviewer 同樣也必須接受,如同我在 〈成為更重視 Code Review 的工程師〉 提到的:

“只要這段內容有確實提升整體 Codebase 品質,Reviewer 就應該傾向接受。”

保留彈性:給團隊適應的空間

再完善的制度,也需要時間讓人適應。

因此,我們沒有一開始就規定所有人必須在 N 天內完成 Review,而是讓每位成員自行 Commit 「合理的 Response Time」。

在我們團隊,有人設定 1 天、有人設定 3 天。這樣做的好處是彼此一開始就知道期待,不會陷入「怎麼都沒人回」的焦慮。

這樣一來,當 PR 超過這段時間沒回覆時,開發者就能合理判定「對方掉球了」,此時進行友善提醒也就名正言順,不會顯得強硬。

這種做法除了讓流程更順暢,也建立了彼此的信任:我尊重你對自己時間的安排,你也承諾會在這個時限內回覆。這比單純的規範,更能累積出團隊的默契。

Code Review 不只是挑毛病

我看過一些團隊嘗試推敏捷、導入看板,最後卻在真正享受到利益之前,被「規則」壓垮。

Code Review 也是。如果只把它當作「挑毛病」的戰場,很快就會消磨掉熱情。

延續前面提到的「合作系統」,一個好的 Code Review 也可以是:

- 請益:「為什麼會選這個語法?」

- 稱讚:「這個寫法很漂亮!我學到了!」

人都喜歡被肯定,在 Review 中適時給予稱讚,或是認同其他 Reviewer 的觀點,都能讓氛圍更正向,而我認為這是成功推動 Code Review 文化的秘訣之一。

這樣的風氣,會讓更多人願意主動參與。

讓團隊更好的系統

一個文化的建立,不會在短時間內一步到位。它需要不斷的對話、練習以及修正。

對我來說,推動 Code Review 並不是「多了一道流程」,而是讓團隊更願意彼此學習、彼此補位。當每個人都能在 Review 裡看見自己的價值,也看見他人的觀點,這種正向循環才是真正的文化。

如果你也正在推動 Code Review,或許不必急著做到完美,而是先讓大家感受到:這是一個能幫助彼此、讓團隊更好的系統。

當這樣的信念持續被實踐,團隊的文化就會慢慢成形。

加油!

也謝謝你的閱讀,如果對於 Code Review 有不同的看法,也歡迎留言交流!

我們下次見。

About Byte & Ink

我會定期在部落格分享不同主題的文章,目前包含:

- 職涯心得

- 個人成長

- 筆記軟體 - Obsidian 教學

- 技術相關 (

K8S,DevOps,軟體測試…)

如果你覺得內容有幫助,歡迎你點此訂閱我的文章,你的訂閱會帶給我更多動力,持續分享有意義的內容!